11月1日は、日本点字制定記念日です。

1890年(明治23年)11月1日に、東京盲唖学校(当時)教員の石川倉次の考案した点字案が、日本の点字として採用されたことを記念したものです。

今年は、フランスのルイ・ブライユが6点点字を考案してから200年の節目にもあたります。

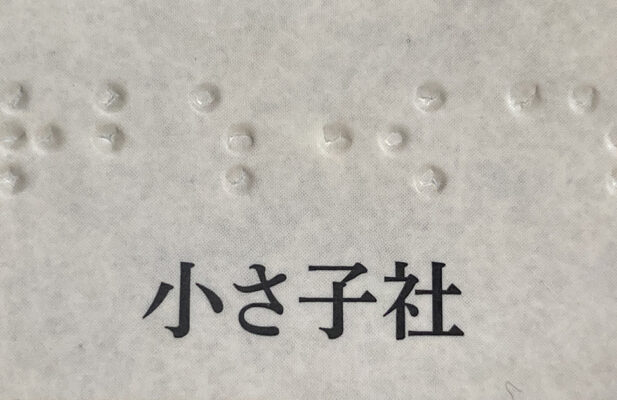

小さ子社の書籍にも、カバー(ジャケット)に点字を表記したものが4点あります。それらを紹介します。

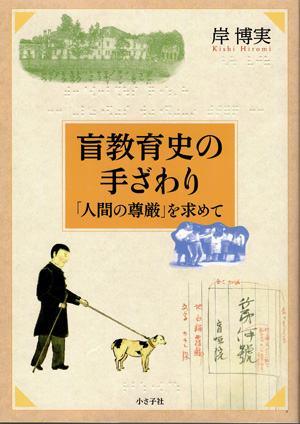

点字導入・普及の背景や知られざる歴史も紹介されています。短いトピック100話で構成されているので、読みやすく、すっと新しい世界に入っていただけます。人びとの熱量を感じてください。

(※点字・さわって楽しむカバーは初版のみ。第2刷以降は、残念ながら点字・さわって楽しむカバーは付けていません。現在第3刷。)

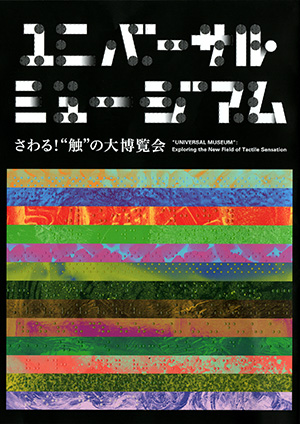

広瀬浩二郎さんといえば、だれもが楽しめる博物館「ユニバーサル・ミュージアム」の伝道師。新著も発売されたところですが、点字についてもよく発言されています。

昨日もNHKラジオ第一放送「Nらじ」の生放送でしゃべりまくっておられましたね。

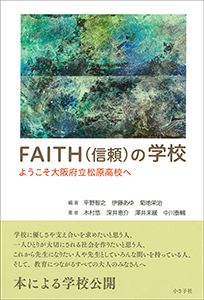

そして、2025年9月の新刊です。

ケアされ、ケアすることによって生き、つながっていく、そんな社会のためのユニークな教育実践をずっと続けてきた大阪府立松原高校。本書「第7章 放課後」には「インクルーシブな社会をつくる」というタイトルが付いています。書籍のカバーにも点字で書名が表記されています。

第7章に執筆されている、松原高校卒業生・常瑠里子さんのブログでも紹介していただきました。

どうぞこれらの書籍、お手にとってさわって、点字を感じていただければと思います。